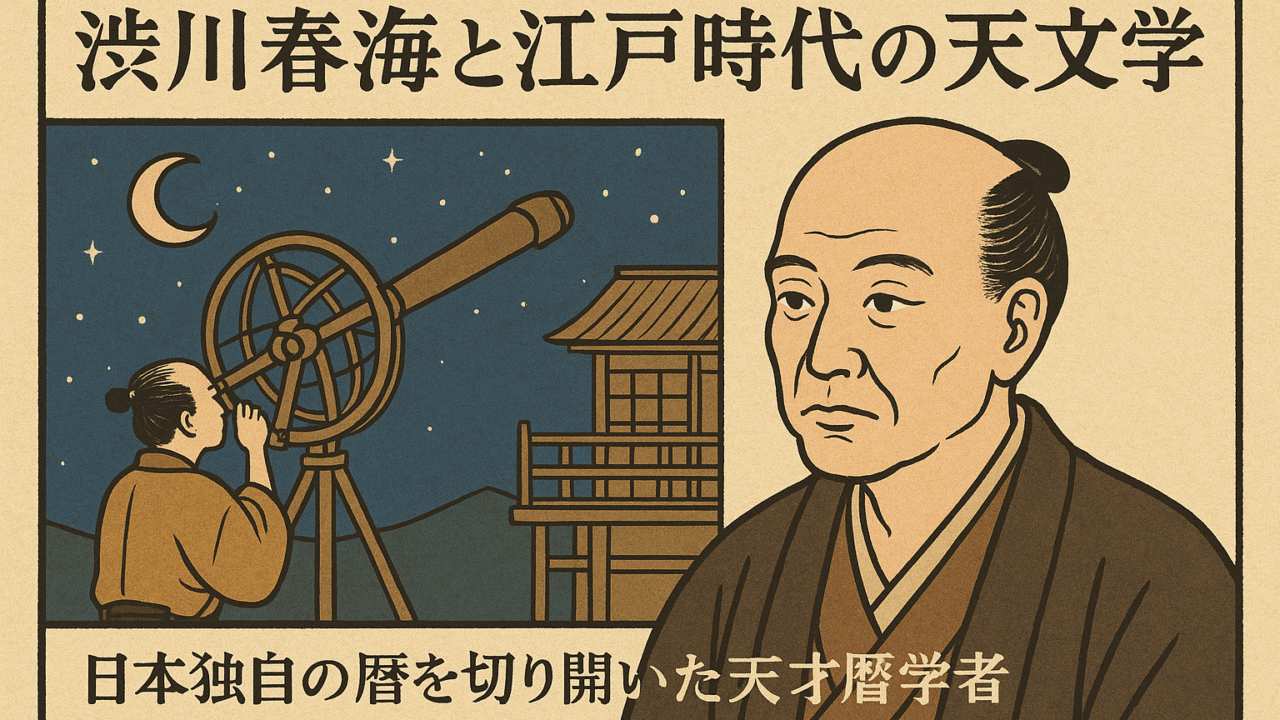

江戸時代前期、日本の天文学と暦学に大きな革命をもたらした人物がいます。

それが 渋川春海(1639〜1715)。

彼は日本の暦を中国依存から脱却させ、初めて 「日本独自の暦」=貞享暦(じょうきょうれき) を作ったことで広く知られています。

この記事では、

-

渋川春海とはどんな人物か

-

彼がなぜ暦を作り直したのか

-

江戸時代の天文学はどんなものだったのか

-

春海が残した歴史的意義

について、やさしく解説します。

1. 渋川春海とは? 〜“日本の天文学の父”〜

渋川春海(本名:安井春海)は京都の碁打ちの名家に生まれました。幼いころから算術や天文に興味を持ち、後に江戸幕府の天文方(天文・暦・占星を掌る役所)の初代トップに就任します。

彼の最大の功績は、

👉 誤差だらけになっていた中国暦“宣明暦”を刷新したこと。

このとき作られた暦が、のちに300年以上使われる「貞享暦」へとつながります。

2. なぜ暦を作り直す必要があったのか?

江戸初期に使われていた中国伝来の「宣明暦」は、平安時代から約800年間も使われていました。

しかし、暦は天体の動きを計算して決めるもの。年月が経つほど誤差が蓄積し、江戸時代のころには…

-

季節と暦の日付がズレる

-

月の満ち欠けと暦が合わない

-

農作物の時期や年中行事にも影響

といった問題が起きていました。

春海は実際に星を観測し、計算をやり直し、暦の制度を総点検しました。

3. 江戸時代の天文学ってどんなもの?

江戸時代前期の天文学は、

-

中国式の天文学を踏襲した「陰陽道」

-

実際の観測データの不足

-

西洋の天文学がまだ本格的に入っていない

という状況でした。

しかし春海は、ただ古い学問を継承するのではなく、

👉 実測を重視する「観測天文学」へと日本を導いた人物です。

彼は「渋川天文台(のちの幕府天文台)」を設け、天体観測の制度化を始めました。

この動きは、江戸中期以降に西洋の天文学・暦学が導入される基盤にもなります。

4. 貞享暦(じょうきょうれき)の誕生

春海は長年の観測・計算をもとに、

貞享元年(1684年)に「貞享暦」を完成させます。

貞享暦の特徴は…

-

中国の体系を参考にしつつ、日本の観測データで補正した初の国産暦

-

日食・月食の計算精度が向上

-

1年の長さ(太陽の動き)や月の運行がより実際に近い

この暦はその後、宝暦暦(和暦)・天保暦へと改良されつつ、

明治5年の太陽暦(グレゴリオ暦)導入まで日本の基盤となりました。

5. 春海の“視点の転換”が日本の科学史を変えた

渋川春海の功績は暦作りだけではありません。

彼がもたらした最大の変化は、

👉 天文学は「占いや儀式」ではなく「科学」である

という認識を広めたことです。

-

体系だった観測

-

誤差の検証

-

論理的な暦の作成

-

証拠に基づく思考(実証主義)

これらは、のちに西洋天文学や物理学が本格的に日本へ入る際に大きな助けとなりました。

まさに春海は、日本における近代科学の先駆者だったと言えるでしょう。

6. 渋川春海の遺産

渋川春海の仕事は300年以上の間、日本の時間・季節・年中行事を支えてきました。

また、彼は天文・暦・占星を包括する「天文方」という役職を実質的に創設し、天文行政を確立しました。

-

天文学者

-

暦学者

-

行政官

-

文化人

として、幅広い影響を残しました。

まとめ

渋川春海は、江戸時代に日本独自の暦を作り、観測に基づく天文学を根付かせた人物。

その業績は日本の科学史における大きな転換点となった。

江戸の空を見上げ、緻密な観測を積み重ねた春海の姿は、現代の科学者にも通じる「探求の精神」を象徴しています。