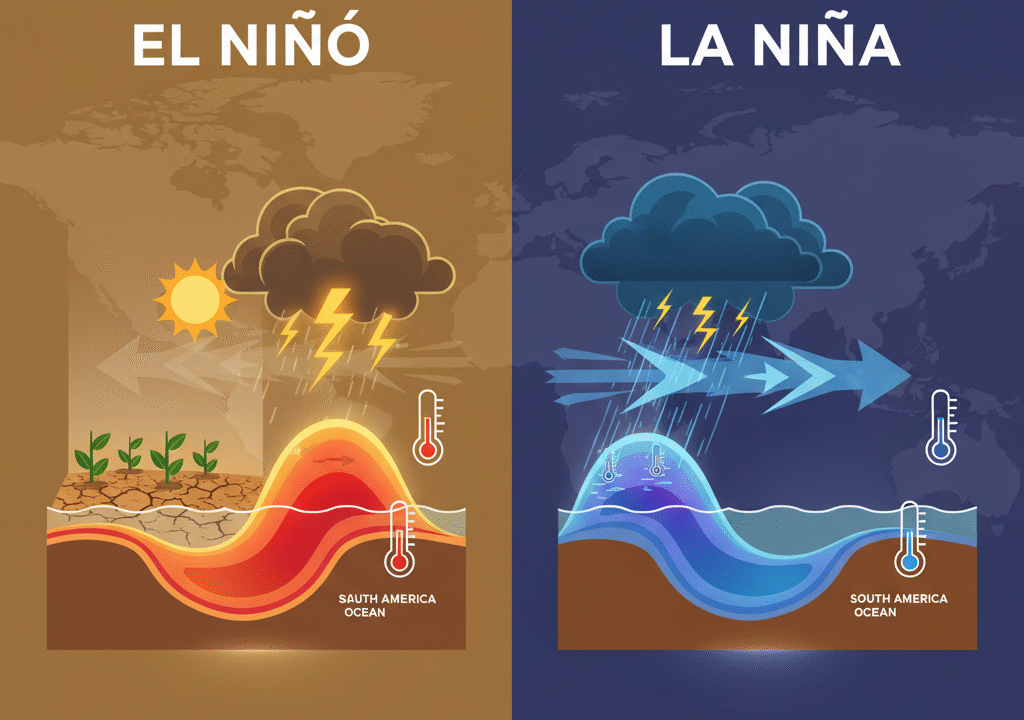

世界のニュースで時折耳にする「エルニーニョ現象」と「ラニーニャ現象」。これらは遠い海の出来事のように聞こえますが、実は地球規模で気候に影響を及ぼし、私たちの生活にも大きな影響を与えることがあります。

この二つの現象は、太平洋の熱帯域で発生する海面水温の変動であり、世界の天候を司る重要なカギを握っています。

☀️ エルニーニョ現象とは?

「エルニーニョ(El Niño)」はスペイン語で「男の子」や「神の子」を意味し、クリスマスの時期にペルー沖で海水温が上昇することから名付けられました。

1. エルニーニョ現象のメカニズム

通常、赤道付近の太平洋では、貿易風(東風)が西向きに吹き、暖かい海水をアジア・オセアニア方面に吹き寄せます。これにより、南米ペルー沖など東太平洋では、海底から冷たい水が湧き上がる**湧昇(ゆうしょう)**が起こり、海面水温は低く保たれます。

しかし、エルニーニョ現象が発生すると、貿易風が弱まります。

-

これにより、西側に溜まっていた暖かい海水が東側(南米側)に戻ってきて、東太平洋の海面水温が平年よりも高くなります。

-

暖かい海水の上昇に伴い、南米沖で積乱雲が発生しやすくなり、ペルーやエクアドル沿岸で大雨や洪水を引き起こす一方、西太平洋(東南アジアやオーストラリア)では干ばつが発生しやすくなります。

🥶 ラニーニャ現象とは?

「ラニーニャ(La Niña)」はスペイン語で「女の子」を意味し、エルニーニョとは真逆の現象です。

1. ラニーニャ現象のメカニズム

ラニーニャ現象が発生すると、通常よりも貿易風が強くなります。

-

強い貿易風によって、暖かい海水がより強力に西側(インドネシア・オーストラリア方面)に吹き寄せられます。

-

その結果、東太平洋(南米沖)では、冷たい水の湧昇が強まり、海面水温が平年よりも低くなります。

-

西太平洋では、海面水温が高くなりすぎることで、東南アジアやオーストラリアで大雨や洪水を引き起こし、一方、東太平洋(南米沿岸)では干ばつが発生しやすくなります。

🌍 日本への影響:遠い現象がもたらす天候の変化

エルニーニョとラニーニャは、地球規模の大気の流れを変化させるため、遠く離れた日本にも影響をもたらします。

| 現象 | 日本の天候への主な影響 |

| エルニーニョ | * 夏:冷夏になりやすい。梅雨明けが遅れる傾向。 |

| ラニーニャ | * 夏:猛暑になりやすい。台風の発生数が増える傾向。 |

| * 冬:厳冬になりやすい。西日本で大雪になる傾向。 |

これらの現象は、数年から十数年の周期で交互に発生し、世界の食料生産や災害リスクに大きな影響を与えるため、気象機関は常にその動向を注意深く監視しています。

異常気象が続く近年、エルニーニョとラニーニャの動向を理解することは、地球の気候変動を考える上でますます重要になっています。