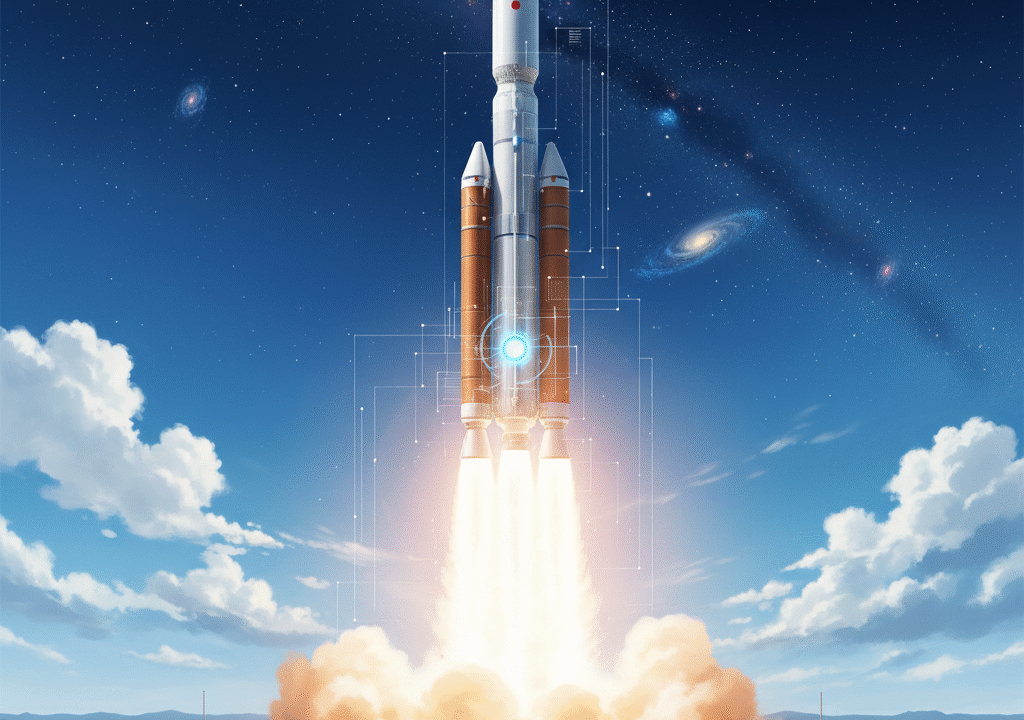

日本の宇宙開発において、長きにわたり主力ロケットとして活躍してきたH-IIAロケットの後継機として、H3ロケットが誕生しました。JAXAと三菱重工業株式会社が中心となり開発されたH3ロケットは、「柔軟性」「高信頼性」「低コスト」をキーワードに、激化する世界の宇宙ビジネスにおける日本の競争力を高めるために設計されました。

この記事では、H3ロケットの主な特徴、そして日本の宇宙輸送におけるその重要な役割について解説します。

🇯🇵 開発の背景:国際競争力の強化

H3ロケットの開発が急がれた主な背景には、国際的な宇宙輸送ビジネスの環境変化があります。

-

コスト競争の激化: SpaceXのファルコン9など、海外のロケットが打ち上げコストを大幅に引き下げ、衛星打ち上げ市場の価格競争が激化しました。

-

多様な需要への対応: 衛星の小型化・多様化が進み、一度に複数の衛星を打ち上げたいというニーズ(相乗り)や、様々なサイズの衛星に対応できる柔軟なロケットが求められるようになりました。

H3ロケットは、これらのニーズに応えるべく、従来のH-IIAロケットよりも**打ち上げコストを大幅に削減(目標:半減)**し、打ち上げ能力を向上させることを目標として開発されました。

✨ H3ロケットの主な特徴

H3ロケットには、コスト削減と柔軟性向上を実現するための様々な技術が導入されています。

1. 新型エンジン「LE-9」によるコスト削減

-

エンジン構造の簡素化: 従来の複雑なターボポンプシステムを簡素化した「エキスパンダーブリードサイクル」という新しい燃焼方式を採用しました。これにより、部品点数を削減し、エンジン製造のコストダウンと信頼性の向上を図っています。

-

低コストな生産技術: 自動車産業で培われたような、大量生産に適した製造技術を導入し、エンジン全体のコストを削減しています。

2. 打ち上げ能力の柔軟な選択(モジュール化)

H3ロケットは、搭載するペイロード(衛星など)の重さや、投入する軌道に応じて、機体の構成を柔軟に変更できます。

| 構成要素 | 概要 | 役割 |

| LE-9エンジン数 | 第1段に2基または3基を選択 | 推力を調整し、ペイロード重量に対応。 |

| 固体ロケットブースタ (SRB-3) | 0本、2本、または4本を選択 | 打ち上げ時の補助推力を提供。SRBを増やせば、より重い衛星を打ち上げ可能。 |

この柔軟な構成により、単独のロケットで小型から大型まで幅広い衛星の打ち上げに対応することが可能になりました。

3. フェアリングの大型化と相乗り能力の向上

搭載する衛星を保護するフェアリング(カプセル部分)は、H-IIAよりも大型化されました。

-

大型衛星の搭載: 大型化する次世代衛星の搭載に対応。

-

「相乗り」打ち上げ: 広い空間を利用して、メインの衛星と一緒に複数の小型衛星を効率的に打ち上げることができます。

🚀 H3ロケットの役割と期待

H3ロケットは、日本の宇宙活動の「生命線」であり、その役割は多岐にわたります。

-

政府ミッションの遂行: 偵察衛星や気象衛星、科学衛星といった重要な国のミッションの打ち上げを担います。

-

国際競争への参入: 信頼性を維持しつつ低コスト化を実現することで、海外の商業衛星の打ち上げを受注し、世界の宇宙輸送市場で競争していくための足がかりとなります。

-

深宇宙探査への貢献: 将来の月探査や火星探査などの深宇宙ミッションの探査機打ち上げにも、H3ロケットの高い能力が期待されています。

H3ロケットは、技術的な挑戦とコストという二つの大きな壁に立ち向かいながら開発されました。このロケットの成功は、日本の宇宙産業が持続的に発展し、世界の宇宙開発における地位を確固たるものにするための鍵となります。