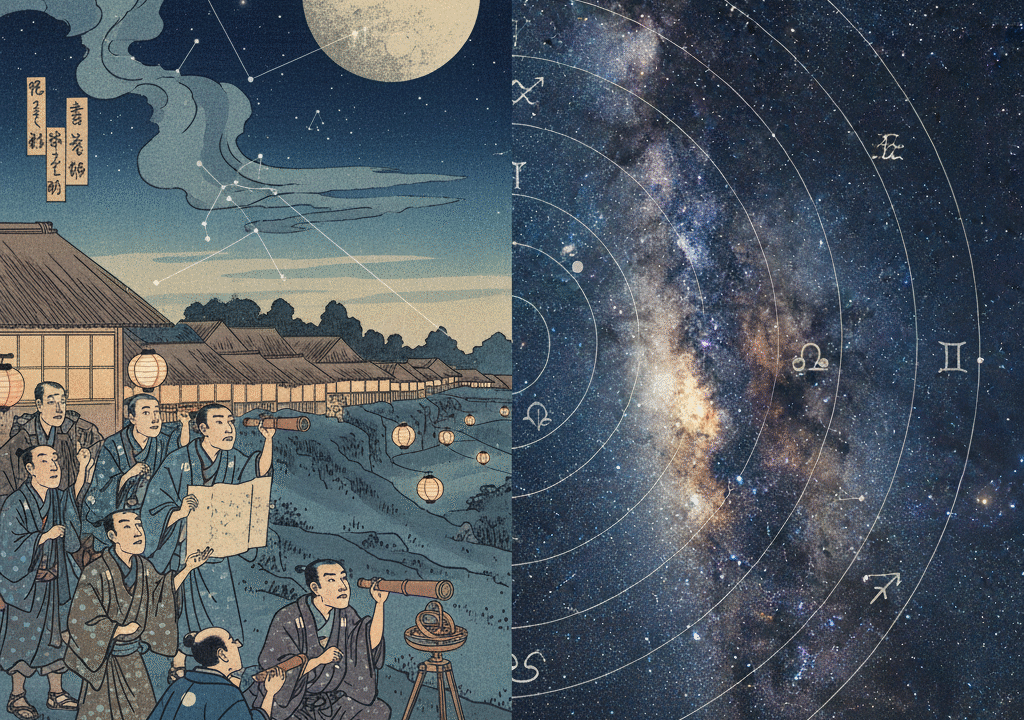

「江戸時代」と聞くと、多くの人は武士の時代、鎖国、あるいは浮世絵といったイメージを抱くかもしれません。しかし、その時代にも、夜空の彼方に広がる宇宙の神秘に魅了され、困難な環境の中で独学で天文学を究めた、驚くべき「天文学者たち」がいました。

本書**『天文学者たちの江戸時代』**は、鎖国下の厳しい情報統制の中で、いかに日本の学者たちが世界最先端の天文学の知識を取り入れ、独自の観測と計算によって日本の暦(こよみ)を確立していったかを描き出す、知的探求の感動的な記録です。

🌟 鎖国を突き破った知的好奇心

本書の最も引き込まれる点は、情報が極めて限られていた時代に、学者たちが世界との知識の差を埋めようと、驚異的な情熱と執念を燃やしたことです。

-

西洋天文学との出会い: 鎖国下でも、長崎の出島を経由して流入するわずかな西洋の書籍や、中国からもたらされた西洋天文学の翻訳書が、彼らの知的好奇心を刺激しました。特に、地動説やケプラーの法則といった最新の知識は、従来の日本の天文学や陰陽道の体系を根本から揺るがすものでした。

-

独学と検証: 本書に登場する渋川春海や麻田剛立、高橋至時といった学者たちは、わずかな知識を頼りに、自作の観測器具で星の動きを正確に測り、計算を何度も検証するという地道な作業を続けました。彼らの行動は、まさに**「実証主義」**の塊であり、科学者としての真摯な姿勢が胸を打ちます。

📅 暦の確立:星に懸けた国の一大事業

本書のクライマックスの一つは、日本の暦を、中国の暦から独立させ、より正確な**「日本独自の暦」**を確立しようとする学者たちの闘いです。

-

暦の政治的重要性: 暦は、農事や祭事、そして時の権威を示す上で極めて重要なものでした。暦がずれることは、社会の混乱を招きかねません。

-

渋川春海と貞享暦(じょうきょうれき): 渋川春海が、それまで使われていた中国の暦のズレを指摘し、困難な観測と計算の末に貞享暦を完成させたプロセスは、まさにドラマチックです。彼の成功は、日本の天文学が国際水準に達したことを象徴する出来事であり、鎖国下にあっても知的水準が維持されていた証でもあります。

📚 まとめ:江戸の夜空に灯った科学の光

『天文学者たちの江戸時代』は、歴史小説を読むような面白さで、天文学という壮大なテーマを深く掘り下げてくれます。

私たちが普段見上げる星空は、遠い江戸時代にも変わらず存在していました。しかし、その夜空をどのように解釈し、理解しようとしたかという人々の知的な営みこそが、現代の科学へと繋がっています。

本書を読むと、天文学とは単に星を眺めることではなく、困難な時代にあっても、真実を追い求め、未来へ繋ぐ知識を築き上げた先人たちの情熱そのものであることを再認識させられます。